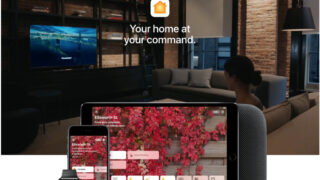

以前AppleのHomeアプリに対応したHomeKit(スマートプラグ&電球など)の導入についてお伝えしましたが、

今回はその後、1年ほど使ってみてどうだったかをお伝えしようとお思います。

スマートプラグ&電球|1年程使ってみて

まず音声指示やスマホで電気のオンオフができるのは本当に便利です。

特にアメリカの住宅は基本的に天井に全体照明がなく、スタンドライトを何箇所かに置くことになるので、

それをいちいちつけたり消したりして回らずに、Siri(HomePod)に一言言えば全部やってくれるので助かります。

さらに点灯については、Homeアプリの機能で日没前に自動点灯するようにしているので、もはやSiriに言う必要すらありません。

詳しくはこちらの記事にて↓

スマートプラグ&電球で困ったこと

通常は便利なスマートプラグ&電球ですが、たまに困ることもあります。

まずスマートプラグ&電球はWi-Fiにつながることで動作可能になります。

つまりWi-Fiの調子が悪いと電気すらつかないという状況が発生します。(プチ停電!)

そういう時はスマートプラグを外して普通のプラグを直接コンセント挿し口に挿したり、

スマート電球は普通の電球に差し替えれば使えるのでなんとかなるんですが、

普段の便利な暮らしからの落差が大きくがっくりします。

まあこういう困った状況も1年使って2〜3回程度なので、便利さの方が勝るかなというところです。

スマートプラグ&電球だと逆に不便なこと

Wi-Fiに問題がなくても、使い方や使う場所によっては逆に不便だなと思うこともありました。

寝室の照明

わが家の寝室のナイトランプにはスマート電球を使用しているのですが、

Homeアプリにつながってるということは、照明本体のスイッチではなく、常にWi-Fi経由で電球をコントロールしてオンオフすることになるので、

すぐ手の届く範囲に照明本体のスイッチがあったとしても、

Homeアプリを開いて操作、

またはSiriに向かって、「ベッド右側の電気つけて」と言う必要があるということです。

なんだか遠まわりしてるような・・・

考えてみれば当たり前のことなんですが、スイッチとその器具を使う場所が手の届く範囲なのであれば、アプリなんて使わずに直接手でやったほうが早いんですよね。

当初の思惑

当初はベッドサイドのランプが調光できたら眩しさを抑えられるし、

寝室の入口でスイッチをつけられたらベッドに行くまでのあかりになっていいなと思い、スマート電球を採用しました。

実際私の方のランプは想定どおり使っています。

ですが旦那Kが寝る時はリビングのあかりで寝室は真っ暗ではないですし、探し物をする時くらいしかつけないので調光なんてしません。

それなら必要な時にさっとつけられる普通の電球の方が彼にはよかったんですよね・・・

同じナイトランプなので同じ電球を使うもんだと思って両方とも変えたんですが、

使い方が違うのであれば一緒にする必要はなかったということですね。

まとめ

便利なスマートプラグ&電球も、使い方や場所によっては逆に不便になってしまうというお話でした。

旦那Kのサイドランプは普通の電球に戻しておいてあげようと思います。

これからスマートプラグ&電球を使ってみようかなという方や、既に使ってるけど他の部屋にも使ってみようかなと検討中の方のお役に立てたら幸いです。

それではまた!

burame